- Les World Travel Awards ™, Prix de l’industrie mondiale du tourisme, seront remis à Moscou, cette année, le 27 novembre. Auparavant, les professionnels qui votent auront réalisé pendant une année une sorte de Grand Tour du monde, lors de prestigieuses cérémonies, sur tous les continents, régions , pays et grandes villes du monde, pour remettre des prix « locaux ». C’est le plus prestigieux des palmarès, les Awards ayant été créés en 1993 pour reconnaître, récompenser et célébrer l’excellence dans tous les secteurs clés des industries du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie. World Travel Awards ™ , enfin, célèbre son 27 e anniversaire en 2020.

♦Nous n’irons pas visiter les hôtels, dans ce billet, ( Meilleurs hôtels balnéaires situés en bord de plage ; Meilleurs hôtels pour se marier, ou pour faire la Fête ou encore des affaires…) mais ce qui sera récompensé pour la culture , avec deux exemples : dans la catégorie de La Meilleure attraction touristique, c’est un équipement culturel qui a gagné, un musée en Irlande ; et dans la catégorie des Hôtels Design, c’est un hôtel à Lisbonne, avec une belle fresque dessinée par une artiste!

Partons en visite !

Enfin nous vous présenterons aussi un petit florilège de nominés 2020, pour le Patrimoine mondial ou les événements. Le mieux étant, pour découvrir l’immensité des activités de la planète, de se rendre directement sur le site!

I – PREMIÈRE ATTRACTION TOURISTIQUE / UN MUSÉE DU FUTUR A DUBLIN !

I – PREMIÈRE ATTRACTION TOURISTIQUE / UN MUSÉE DU FUTUR A DUBLIN !

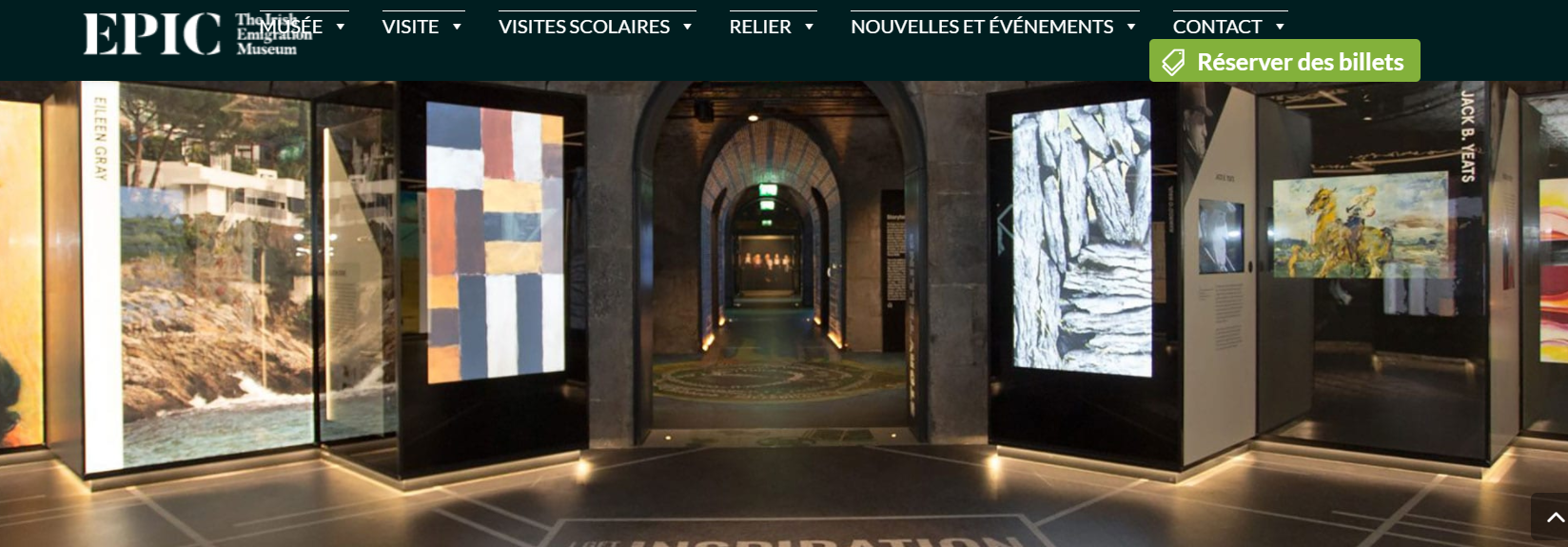

–The Irish Emigration Museum , le Musée de l’Immigration de Dublin, créé en 2016, (En photo sur le bandeau du billet) vient de recevoir le Prix de la meilleure attraction touristique pour 2020 ! Et pour la deuxième année « Nous sommes fiers d’annoncer que le musée de l’immigration été élue première attraction touristique d’Europe lors des World Travel Awards annuels, le programme de distinction le plus prestigieux d’Europe dans le domaine du voyage et du tourisme. Cette victoire ne concerne pas seulement le contenu du musée, qui allie histoire et modernité, mais les personnes qui le soutiennent. C’était un excellent travail d’équipe et c’est un honneur pour tout le monde », ont dit les responsables du musée..

En 2020 le musée a en effet accueilli virtuellement des milliers de personnes dans des séries d’ateliers, de webinaires, de visites virtuelles et de téléchargements de packs d’histoire destinés aux jeunes passionnés d’histoire irlandaise.. .C’est surtout un musée entièrement interactif dès sa conception : on parcourt les galeries vidéo, on danse à travers des jeux-questionnaires avec capteurs de mouvement, on écoute écoutez de l’audio remasterisé d’il y a 100 ans et on regarde des vidéos qui donnent vie à l’histoire irlandaise.

♦Le thème du musée est d’expliquer pourquoi 10 millions d’Irlandais ont quitté leur patrie pour une grande variété de raisons au cours des siècles : famine, persécution religieuse ou pauvreté. Puis on les suit en exil, avec ce qu’ils ont dû surmonter pour construire une vie dans une société souvent inconnue.

♦EPIC , The Irish Emigration Museum, est un musée privé, idée de son fondateur, l’Irlandais Neville Isdell, ancien PDG de Coca-Cola qui, à la retraite, racheta le bâtiment en 2013 dans les Docklands de Dublin: « J’ai toujours pensé que l’histoire des Irlandais du monde entier valait la peine d’être racontée, c’est pourquoi j’ai fondé EPIC en 2016. »

♦Adresse : The Chq Building, Custom House Quay, North Dock, Dublin 1, D01 T6K4, Irlande

Billets : 12–14 € · Lien du musée : https://epicchq.com/

Boutique en ligne, si vous voulez faire des cadeaux irlandais ! Lien de la boutique, ICIhttps://shop.epicchq.com/?_ga=2.248898439.1860152755.1605782071-1215512500.1605782071

II- PRIX DU MEILLEUR HÔTEL DESIGN, l’Hôtel 1908 de Lisbonne, au Portugal, avec la belle Peinture murale de Vanessa Teodoro @ 1908 Lisboa Hotel

Meilleur hôtel design d’Europe 2020 Hôtel 1908 Lisboa, Portugal

III –QUELQUES LIENS UTILES POUR NAVIGUER SUR LE SITE DES WORLD TRAVEL AWARDS sans être submergé par l’hôtellerie !!

III –QUELQUES LIENS UTILES POUR NAVIGUER SUR LE SITE DES WORLD TRAVEL AWARDS sans être submergé par l’hôtellerie !!

1- Premières destinations du patrimoine mondial 2020, les nominés sont : https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-heritage-destination-2020

https://www.worldtravelawards.com/nominees/2020/world

• Brésil

• Egypte

• Grèce

• Moscou, Russie

• Porto et le nord du Portugal

• Arabie Saoudite

• Vietnam

2- PREMIÈRE DESTINATION EUROPÉENNE DES FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2020 Et les nominés sont … https://www.worldtravelawards.com/nominees/2020/world

• Barcelone, Espagne

• Le Cap, Afrique du Sud

• Danang, Vietnam

• Dubai

• Glasgow, Ecosse

• Guayaquil, Équateur

• Londres, Angleterre

• Moscou, Russie

• Rio de Janeiro, Brésil

• Santiago, Chili

• Singapour

• Sydney, Australie

3- PREMIÈRES VILLES CULTURELLES DU MONDE EN 2020

Première destination de ville culturelle au monde 2020

Et les nominés sont …

• Barranquilla, Colombie

• Pékin, Chine

• Hoi An, Vietnam

• Kyoto, Japon

• Londres, Angleterre

• Moscou, Russie

• New York City, États-Unis

• Paris, France

• Quito, Equateur

• Rio de Janeiro, Brésil

• Rome, Italie

• Saint-Pétersbourg, Russie

• Santiago de Cali, Colombie

• Sydney, Australie

• Venise, Italie

En CONCLUSION, si vous voulez aussi savoir « de quoi est fait le tourisme », allez faire un petit tour sur le site pour repérer ce qui est important pour cette industrie, à commencer par la qualité/ la gestion des destinations , les Offices de Tourisme ou les aéroports . On y découvre aussi un prix par professions ou « expériences » : les agences de voyage et les Croisières, les tours opérateurs ou voyagistes, le tourisme d’affaire ou le tourisme Responsable ! Et donc, le tourisme, ce sont ces milliers d’activités différentes dans le monde, avec des professionnels pour chaque filière. Même si « demain » sera différent, réconfortons ces milliers d’efforts qui créent du lien sur la planète!

POUR EN SAVOIR PLUS !

♦Le lien officiel, ICI.

♦Allez voir les gagnants le 27 novembre aller voir les gagnants et prendre le pouls de ce qui se fait dans le monde en butinant sur la liste des nominés.

♦CONTACTS, Comment ça fonctionne et processus de vote, à voir ICI ! Le processus de vote est en ligne et une campagne de communication d’un an encourage la participation mondiale.Les votes proviennent de cadres qualifiés travaillant dans le domaine du voyage et du tourisme et World Media And Events Limited

Adresse 2nd Floor, Berkeley Square House- Berkeley Square-Mayfair- London- W1J 6BD- United Kingdom- Tel: +44 (0) 20 7925 0000–Fax: +44 (0) 20 7925 2552- Pour les demandes générales, envoyez un courriel: awards@worldtravelawards.com

—————————————-

Ken dans le dédale des rues du monde

KEN LE TOURISTE PARFAIT trouvait la vie très lente, en ce moment, car il ne pouvait plus voyager autour du monde facilement, « comme avant », ce qui le chagrinait. Alors il jeta un œil sur ce billet, pour tromper son ennui : « Wahou ! Ils ont copié le Ken d’Or, ces anglais ! ». Car d’ici quelques semaines ce serait la fête, avec les meilleures expériences de tourisme culturel en2020 ! Préparez vos nœuds papillons, les garçons !

KEN LE TOURISTE PARFAIT

KEN LE TOURISTE PARFAIT

Cette semaine, j’ai reçu un magnifique

Cette semaine, j’ai reçu un magnifique

♦ Etape 1 : Constat et début de l’opération

♦ Etape 1 : Constat et début de l’opération