Amis du Tourisme qui lisez ce blog, réjouissez-vous, le musée parfait est arrivé ! En France.

Cette semaine, nous avons découvert ARCHEA, le petit dernier des musées d’archéologie, inauguré le 10 septembre dernier. Nous avons remarqué son blog, qui nous a permis de découvrir les collections mais aussi toute la vie du musée.

Pourquoi et comment avait-il été créé, quels étaient ses projets ? Pourquoi les technologies et média interactifs étaient si présents dans l’exposition? Tout était expliqué, pour la première fois.

Encore mieux : nous avons découvert, à travers ce blog, un travail en équipe, loin des petits travers habituels des chefs d’établissement, qui ont trop souvent réponse à tout pour éviter de vous rencontrer pour la préparation de l’Eductour des journalistes brésiliens que votre région veut organiser : « « Excusez-moi, mais là : je fais mes Recherches, je prépare le catalogue de l’expo du siècle… » Ou bien : « Je dois faire mes relations publiques… « , ou encore » je vais faire ma cour à l’ex dmf… »Variante pour les élus: « Je fais l’Inventaire..Et après, je travaille au nouveau protocole pour la Sécurité des oeuvres et des publics…» », car légalement ce sont encore les deux seules tâches règlementaires d’un conservateur.

Nous avons donc voulu en savoir plus sur ce musée incroyablement nouveau, et avons fait une requête sur le blog d’ARCHEA et hop ! Nous avons obtenu un rendez-vous pour interviewer le responsable des Publics dès le lendemain.

Voici notre conversation, ce matin, avec Monsieur Melaine LEFEUVRE, du Service des Publics d’ARCHEA.

– Quand le projet du blog est-il né ?

MF:Le musée était fermé, et le projet du conservateur et de l’équipe (10 personnes aujourd’hui) était, dès le départ, de garder le contact et de communiquer avec le public pendant cette fermeture et la gestation du futur musée. Le blog permettait aussi de communiquer avec les partenaires, les professionnels et élus locaux, sur le travail en cours. Pendant la fermeture, nous avons aussi tenu à participer aux manifestations nationales ( Nuit des musées, Fête de la Science, JEP…)

– Aviez-vous des « modèles » en tête, avant de commencer l’expérience du blog?

Oui, par exemple le musée des Beaux-Arts d’Agen, ou le Museum de Toulouse, mais les blogs ne sont pas très courants, pour les musées, en France ( C’est le moins que l’on puisse dire… ndlr…)

– Quels contenus avez –vous choisi, pour commencer?

MF/Evidemment le chantier, l’état d’avancement du bâtiment en construction et le chantier des collections du musée, de la future exposition, des Services.

Et nous avons proposé une rencontre avec les publics pour la Nuit des musées ; sur le thème : comment un objet entre-t-il dans les collections d’un musée? Comment est-il traité par les conservateurs et, techniquement, par le Régisseur des collections, avant d’être exposé ?

Nous avons donc invité les gens à venir avec un objet et à nous le confier quelques temps pour qu’il fasse le parcours d’un « objet de musée », en leur expliquant tout ce qui allait lui arriver (inventaire, descriptif, mesures, place dans le « chantier des collections , etc..).En bref, faire comprendre en quoi consistait le travail du régisseur des oeuvres du musée.

Notre stratégie, en ce sens, est de présenter les métiers et ce que font ceux qui travaillent pour le msuée : le régisseur, mais aussi le maquettiste, le graphiste..

On trouvera aussi un reprortage sur la réalisation d’une exposition, «(soclage, maquette..),ainsi que toutes les réponses aux questions que l’on peut posent aux objets , avec le jeu-découverte « CEQUOIDONC », sur le blog :http://archea.wordpress.com/category/le-musee-en-chantier/

– Comment travaillez-vous, concrètement, pour alimenter le blog ?

MF/Ensemble, nous décidons de ce qu’il y a de nouveau à communiquer, pour la conservation, les actions vers les publics, la communication, etc…. Chacun fait des propositions et le travail est réparti entre nous au fur et à mesure des choix que nous faisons. Nous avions choisi au départ une plate-forme qui permettait de travailler à plusieurs contributeurs,le critère important, pour nous.

Concrètement, nous avions aussi établi un cadre, au départ, avec les projets, les contenus, les garde-fous (modération), et maintenant le blog n’a pas besoin de réunions formelles, chaque jour ou chaque semaine.

– Qui valide les contenus ? Comment vos tutelles, très nombreuses ( il s’agit de plusieurs communes) et vos partenaires (INRAP, DRAC…)ont-elles accueilli le principe de cette communication du projet d’ARCHEA, via un blog ?

MF/Le projet de blog a été soumis à la commission culture de la Communauté de communes (Roissy Porte de France) composée des représentants des 18 communes membres et dirigée par Mme Michèle Greneau, vice présidente de la CC et maire de Fontenay-en-Parisis. Ceux-ci ont très bien accueilli ce projet de même qu’ils ont soutenu la création d’une lettre d’information et la création du site internet du musée par la suite.

– Quel a été l’accueil de vos « pairs » du milieu professionnel des musées?

MF/Très bon ! Le Conservateur en chef du musée national d’archéologie ( St Germain en Laye,ndlr) a trouvé le musée très bien. Ce qui change, sans doute, par rapport à beaucoup d’autres musées, c’est que nous sommes une équipe jeune (25-35 ans) et que nous souhaitons accueillir, via le blog et toute la médiation, des publics peu habitués aux musées.

Notre avis :

Ce blog n’est pas un « objet isolé », pour ARCHEA, mais simplement l’une des composantes de leur politique des publics, avec l’exposition, la médiation, leur participation aux temps forts extérieurs, leur dialogue avec les communes..En ce sens, la conservation n’est pas dans une tour d’ivoire, elle participe au sein d’une une équipe, et tout fait sens.

Cette politique est portée par une ambition remarquable : renouveler et fidéliser les publics, les tenir au courant de ce que l’on fait, de ce que l’on projette, et du « comment » on le fait. Ne pas conserver seulement pour l’Eternité, mais pour l’Ici et Maintenant, aussi.

Le musée parfait, en quelque sorte.

1 – Notre conseil en or !

Il est urgent, impératif, indispensable que l’Ecole nationale du patrimoine recrute cette équipe, demain, pour :

– participer au choix des épreuves du concours et faire partie du jury de recrutement des prochains conservateurs ;

– faire un plan de formation pour la Formation continue des conservateurs actuels.

Pour vous rendre au musée : http://www.archea-roissyportedefrance.fr/, et sur le blog : archea.wordpress.com

2 – Vous voulez vous mettre aux réseaux sociaux ?

C’est très facile! Il suffit de savoir par où commencer :

1) Prenez un bon exemple : Click, du Musée du Brooklyn, l’un des pionniers sur la thématique TIC et musées !

http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click/, et regardez les expos organisées par Shelley Bernstein, Manager of Information Systems du Brooklyn Museum.

2) Lisez quelques ouvrages, quelques PPT : http://www.participatorymuseum.org/

http://www.palpitt.fr/blog/index.php?post/2009/02/01/La-communication-mus%C3%A9ale-%C3%A0-l-heure-du-2.0-%3A-renouveler-les-canaux%2C-multiplier-les-supports

3) Copiez( enfin, si vous y arrivez…) tout le travail de Samuel Bausson

Muséum de Toulouse : http://www.museum.toulouse.fr/?lang=fr

Le Twitter de Samuel Bausson : http://twitter.com/samuelbausson

Une présentation qui résume le travail de Samuel : http://www.slideshare.net/samuelbausson/museumdetoulouse2-presentation

Et vérifiez sur le site des musées2.0 que tout est en place:

http://museumtwo.blogspot.com/2008/04/how-much-time-does-web-20-take.html . Ou encore sur le site des musées du futur : http://themuseumofthefuture.com/

3 – Quelques nouvelles TIC et Musées : des adresses pour vous amuser, en attendant le vote définititf du budget Tourisme ou de celui de la Culture par votre municipalité ou votre Département, dans la la petite quinzaine qui vient!

Des musées sur You Tube

. Brooklyn Museum (NY)

http://www.youtube.com/user/BrooklynMuseum

. Guggenheim

http://www.youtube.com/user/guggenheim

. Guggenheim Bilbao

http://www.youtube.com/user/guggenheimbilbao2009

. maxxi (Rome)

http://www.youtube.com/user/MuseoMAXXI#p/a

. met (NY)

http://www.youtube.com/user/metmuseum

. MFA (Boston)

http://www.youtube.com/user/mfaboston

. Moma (NY)

http://www.youtube.com/user/MoMAvideos

. Museo Thyssen (Madrid)

http://www.youtube.com/thyssenmuseum

. New Museum (NY)

http://www.youtube.com/user/newmuseum

. SF Moma (San Francisco)

http://www.youtube.com/user/sfmoma

. Tate (RU)

http://www.youtube.com/user/tate

et le Palais de Tokyo, en France.

http://www.youtube.com/user/Palaisdetokyo

A retrouver sur le site de veille que nous vous recommandons pour suivre toute l’actualité des TIC : http://www.club-innovation-culture.fr/avec-youtube-guggenheim-passe-a-la-tele/

Et un MEA CULPA! :Avec nos excuses au Club Innovation et Culture pour avoir oublié cette mention mercredi dernier! Trop d’expertises à rendre, trop de mails à lire et auxquels il faut répondre, trop de formations des acteurs du Tourisme et de la Culture à préparer! Tout mon travail est réellement passionnat, mais Mea Culpa et une bonne nouvelle : NTC recrute pour mieux se développer!

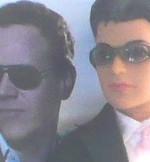

4 – KEN, LE TOURISTE PARFAIT! Ken, votre Touriste Parfait, a rendez-vous ce soir au Lutétia avec Barbie, son ex, et Jacques Attali. Et comment Ken connait-il Attali ? (Je vous vois venir : ce blog, c’est du n’importe quoi !) En fait, Ken a connu les jumeaux Attali dans une cour de récréation de l’école Volta, à Alger, quand ils étaient petits. Dans un autre Espace-Temps, évidemment. Et ce sont EUX qui lui ont appris une super ruse pour faire des affaires : au lieu de faire des gros trous dans les cibles, pour le jeu des noyaux, ils les avaient rétrécis, et pof ! Les enfants n’y arrivaient pas et ils gagnaient le magot tous les trois, les jumeaux et lui ! Quelle rigolade ! Voilà, depuis, ils fêtent ça avec Jacques, chaque année. Le Touriste Parfait, notre Ken, a même conseillé à son ami Jacques d’écrire un paragraphe sur le Tourisme, pour « libérer la croissance française », il y a deux ans, et il l’a fait ! C’est dire leur grande amitié.

4 – KEN, LE TOURISTE PARFAIT! Ken, votre Touriste Parfait, a rendez-vous ce soir au Lutétia avec Barbie, son ex, et Jacques Attali. Et comment Ken connait-il Attali ? (Je vous vois venir : ce blog, c’est du n’importe quoi !) En fait, Ken a connu les jumeaux Attali dans une cour de récréation de l’école Volta, à Alger, quand ils étaient petits. Dans un autre Espace-Temps, évidemment. Et ce sont EUX qui lui ont appris une super ruse pour faire des affaires : au lieu de faire des gros trous dans les cibles, pour le jeu des noyaux, ils les avaient rétrécis, et pof ! Les enfants n’y arrivaient pas et ils gagnaient le magot tous les trois, les jumeaux et lui ! Quelle rigolade ! Voilà, depuis, ils fêtent ça avec Jacques, chaque année. Le Touriste Parfait, notre Ken, a même conseillé à son ami Jacques d’écrire un paragraphe sur le Tourisme, pour « libérer la croissance française », il y a deux ans, et il l’a fait ! C’est dire leur grande amitié.

Ken adore, aussi, aussi, comparer leurs CV :

CV de Ken : Touriste Parfait. Aime le luxe, les Girlies, voyager et faire des Affaires.

CV de Jacques : Docteur d’État en Sciences Économiques, diplômé de l’École polytechnique (major de promotion), de l’École des Mines, de Sciences Po et de l’ENA, professeur, Jacques Attali a écrit plus de trente livres.

Mais l’amitié n’a pas de frontières !